关于组织申报2024年安徽省科技创新攻坚计划项目的通知

各市人民政府,各有关单位:

为推进落实《中共安徽省委安徽省人民政府印发关于以高水平创新型省份建设为旗帜性抓手在国家创新格局中勇担第一方阵使命指导意见的通知》(皖发〔2023〕9号)有关任务,以科技创新引领现代化产业体系建设,加快培育发展新质生产力,推动我省经济社会高质量发展,经研究决定启动2024年度省科技创新攻坚计划项目申报工作。现将有关事项通知如下。

一、项目申报指南

按照省委省政府决策部署,省科技厅会同有关单位采取“自上而下”和“自下而上”相结合方式,围绕省委省政府重点关注领域和我省重点产业及未来产业“最紧急、最紧迫”问题,广泛征集技术需求,经专家论证后形成2024年省科技创新攻坚计划项目申报榜单(指南)(详见附件1),包括重大项目和重点项目申报榜单(指南)两大类,其中申报重大项目须完成所申报指南的全部研究内容和考核指标。

二、申报要求

(一)项目申报单位条件和要求

1.项目申报单位为安徽省内注册、具有独立法人资格的企事业单位和民非性质的新型研发机构等,有较强的创新能力、人才团队和科研基础条件保障,运行管理规范,社会信用记录良好。鼓励企业牵头,联合上下游企业和高校、科研院所组团申报项目。

2.项目申报单位须有一定的研发投入,原则上应建有相关领域省级及以上创新平台,没有的应具备较为完备的科研基础条件,研发投入较高,财务状况较好。牵头申报单位为企业性质的,须提供2021—2023年3个会计年度的财务审计报告和企业所得税年度纳税申报表,成立时间不足3年的,按实际会计年度提供,数据与系统一致;牵头申报单位为高校、科研院所、三甲医院(含三级专科医院)等事业单位及民非性质的新型研发机构的,须提供2023年科学研究与技术服务事业单位调查表中的JG1-08表,军事单位因保密需要,可不提供研发投入材料。

3.适当放宽申报单位省科技重大专项、省重点研发计划在研项目数量限制。同一企业原则上限牵头申报1个项目。同一高校、科研院所对同一重大项目领域申报指南原则上限牵头申报1个项目。申报单位同一个项目只能通过一个推荐单位向一个部门申报,不得多头申报和重复申报,并承诺本次申报的项目主要研发内容未获得国家和省级有关部门立项支持。

4.项目申报单位(高校院所指内设学院或研究所)和主持人承担的省科技重大专项和省重点研发计划项目,近3年内有逾期未申请结题验收、撤销、不通过验收情况的,不得申报。

5.项目由多个单位联合申报的,应明确1个牵头申报单位,由牵头单位与各合作单位签订具有法律效力的协议,明晰各方责任和权利、承担的工作任务、资金投入额度与分配额度以及项目实施形成的固定资产和科技成果权益归属等。

(二)项目主持人条件和要求

6.项目主持人应具有领导和组织开展创新性研究的能力,社会信用记录良好,保证有足够时间投入研究工作,原则上应为申报单位在职人员,且为实际主持该项目研究的人员,如非在职人员,须由申报单位出具正式聘用合同,聘用时间原则上须覆盖项目实施周期。

7.项目主持人年龄原则上不超过57周岁(1967年1月1日后出生),院士不超过67周岁(1957年1月1日后出生),超龄原则上不得申报,如确要申报,由项目申报单位出具能确保项目可履约实施的承诺函(如返聘、延迟退休等)。

8.项目主持人没有主持在研省科技重大专项和省重点研发计划项目。同一个主持人每年度限申报1个省科技创新攻坚计划项目。

(三)其他条件和要求

9.申报项目涉及人体被试和人类遗传资源的科学研究,须尊重生命伦理准则,遵守《科技伦理审查办法(试行)》《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》等国家相关规定,严格遵循技术标准、伦理规范和伦理审查标准。涉及实验动物和动物实验,要遵守国家实验动物管理的法律、法规、技术标准及有关规定,使用合格实验动物,在合格设施内进行动物实验,保证实验过程合法,实验结果真实、有效,并通过实验动物福利和伦理审查。

10.在项目申报或立项管理过程中发现项目不符合上述条件和要求的,将取消其参加评审或立项资格。

(四)督查激励项目

11.获得2023年省政府督查激励的合肥市、滁州市、芜湖市,蚌埠市禹会区、和县、宁国市,围绕当地经济社会高质量发展需求,按程序以市、县(市、区)政府名义严格审核并分别择优推荐1个项目,作为督查激励定向项目,同其他项目一起按程序从“安徽省科技大脑”申报并注明。其中合肥市、滁州市、芜湖市,每个项目省支持资金200万元;蚌埠市禹会区、和县、宁国市,每个项目省支持资金100万元。企业牵头的项目,按照要求由市、县(市、区)政府落实配套资金。

三、支持方式

12.采取公开竞争、定向委托、竞争揭榜等方式进行立项支持,实施周期一般不超过三年,从项目立项之日起算。

13.项目立项后,省财政实际资助额度少于申请额度的,差额部分由项目承担单位自筹解决,无力解决的主动放弃立项资格。

四、申报程序

14.系统申报。项目负责人登录科技大脑门户网站(https://kjdn.ahinfo.org.cn/portal/#/portal),进入“办事大厅”,选择“省科技创新攻坚计划”,按要求填写申报材料后,单位进入系统审核。系统填报起始时间:2024年6月28日,关闭时间:2024年7月27日23:59,逾期不予受理。

15.审核推荐。各归口管理单位按要求完成审核推荐工作,项目实行不限额推荐。①严格审核把关。各归口管理单位对申报单位材料的真实性、完整性进行审核。分别在“信用中国”、“信用安徽”和国家企业信用信息公示系统对申报单位、项目主持人等责任主体信用记录进行核查;对项目申报单位同时参与多个项目申报的,对研究内容进行查重;对申报重大项目的申报单位,需对申报单位生产经营、科研基础条件、研发团队等情况进行现场考察,考察结果随同推荐函一并报送。②积极落实配套资金,对企业牵头申报的项目先行落实配套资金,或在推荐函中承诺“市(县)配套资金不低于省支持资金”。对不符合申报要求的项目不予推荐。③推荐时间。各归口管理单位于2024年7月31日17:30前完成审核推荐,8月1日前将推荐函和项目汇总表(一式两份)送(寄)至省政务中心科技厅窗口(合肥市马鞍山路509号,邮编230001)。④按归口推荐。企业和市属及以下单位由各市政府负责推荐;省属及以上本科高校、科研院所、医疗机构、中央驻皖等单位直接向省科技厅推荐;国家和省级科技创新平台依托单位为企业的由属地市政府负责推荐,依托单位为省属及以上高校、科研机构、医疗机构的由依托单位负责推荐。

16.材料报送。项目申报时先通过系统提交电子材料,待项目通过评审并公示后,再按要求报送纸质材料,未公示的项目无需报送纸质材料。

17.联系方式。

技术支持电话:0551-66161997

业务咨询电话:详见申报指南。

附件1:2024年安徽省科技创新攻坚计划项目申报榜单(指南).docx

安徽省科学技术厅

2024年6月27日

附件1

2024年安徽省科技创新攻坚计划项目申报榜单(指南)

一、重大项目(竞争揭榜,须完成所申报指南的全部研究内容和考核指标)

(一)新能源汽车与智能网联汽车(联系人:重大处张鹏0551-62659203)

围绕打造具有国际竞争力的新能源汽车产业集群,采用大兵团协同攻关模式,由整车企业牵头申报。

1.智能电动汽车全域900V高压架构系统关键技术攻关与产业化

研究内容:针对纯电动汽车用户的里程焦虑,研发900V高电压系统,完成全域900V高压架构及适配高性能核心零部件开发,实现装车应用和规模化量产,并实现与充换电站端交互应用。

考核指标:实现目标电动汽车全域900V高压架构,提供升压充电与加热能力,适配高压架构的电池超充快换体系,兼容多款电池包,并实现升压充电与柔性换电,技术水平国际领先,充电时间15min以内。完成不少于3000辆量产整车的搭载应用,并实现适配充换电示范应用。

(二)集成电路(联系人:人工智能处许石君0551-62653528)

围绕集成电路产业集群建设,重点支持产学研合作与最终用户联合攻关。

2.应用于Chiplet的高精度扇出型先进封装工艺

研究内容:针对多芯粒chiplet封装的工艺结构特点,开展提升装片精度以缩小芯粒之间距离而节省空间、开发多层重布线工艺实现多芯粒扇出结构、堆叠集成无源器件和有源器件实现系统功能等技术研究,实现在装片精度、布线密度和芯粒集成度等方面达到国际同类产品水平。

考核指标:实现更小线宽线距,装片精度到达微米级,芯粒集成数、异质堆叠层数、电镀深宽比等关键指标国际先进、国内领先,并实现规模化应用。

3.大规模高速智能天车系统开发及应用

研究内容:开发芯片制造大规模天车智能制造系统,突破安全联锁、高洁净与静电控制、智能全局调度系统、高速低振控制系统等核心技术,实现大规模天车智能制造系统的高效运行,产品通过国内芯片制造企业验证及应用。

考核指标:形成商用化的晶圆制造大规模高速智能天车系统,技术水平国际先进、国内领先。完善专利布局,制定企业标准,产品在晶圆制造厂推广应用。

4.氮化镓器件开发及应用

研究内容:开展氮化镓单晶衬底材料生长技术、氮化镓基蓝光激光器的新型外延结构设计、外延生长、器件工艺、模块设计和设备制造等研究开发及应用。

考核指标:完成大尺寸氮化镓单晶衬底、高质量氮化镓外延片、蓝光激光模组制造和大功率蓝光设备的全链条国产化协同攻关;形成大尺寸氮化镓衬底、氮化镓蓝光芯片、蓝光激光设备批量化销售。

(三)人工智能(联系人:人工智能处许石君0551-62653528)

5.人工智能驱动的下一代工业软件开发及应用

研究内容:围绕制造业智能化转型升级,打造新一代制造业基座,研发自主知识产权的CAX工业软件几何内核;搭建工业设计平台,基于国产几何内核研发几何大模型,实现物体级别和场景级别的3D生成;研发复杂曲面零件数控加工刀具路径自动规划及优化技术,开发计算机辅助制造软件;研发全栈式智能检测系统,提供模块化、标准化、可复制性强及用户友好的智能检测装备整体解决方案;研发基于数字孪生技术的产线运维管理系统,建立基于知识库增强大模型技术的流程自动化管理模型,实现产品全生命周期智能化管理。

考核指标:在光伏储能、数控装备等领域国内头部企业开展全面应用验证,实现多场景应用,完成国产自主可控的CAX工业软件几何内核设计与开发;完成规模化模型库的构建、实现多个生产场景级别的3D生成;在复杂零件的五轴自动编程中进行应用;项目需明确经济考核指标。

(四)新型显示(联系人:人工智能处许石君0551-62653528)

6.基于Real RGB技术的硅基OLED微显示器件研发和应用

研究内容:聚焦硅基OLED微显示器件核心技术,解决微显示产业卡脖子关键问题,开展基于Real RGB技术的硅基OLED研发及应用。从像素结构排布及曝光刻蚀工艺等方面研究曝光刻蚀像素图形化技术,攻克高均一性的垂直蒸镀技术,探究微米尺寸子像素级别的薄膜封装技术与刻蚀工艺;实现高亮度、高像素密度、广色域、高效率和长寿命的硅基OLED产品开发和应用示范。

考核指标:完成基于Real RGB技术的高亮硅基OLED微型显示器件的研发,完成试验线建设,实现产业化验证。

(五)新能源(联系人:前沿处刘王莲0551-62613176)

7.高效全面积钙钛矿-晶硅叠层电池研发及产业化

研究内容:针对晶硅电池效率提升的瓶颈问题,开展更高效率钙钛矿/晶硅叠层电池规模化制备技术和关键装备的研究。主要包括:高效钙钛矿/晶硅两端叠层电池的器件结构优化设计及其制备技术;大面积均匀、可重复、可规模化生产的功能薄膜和有源层制备技术及核心装备;叠层电池组件封装技术及其设备;大面积薄膜/晶硅叠层电池成套中试技术及核心装备研发。

考核指标:实现商业化尺寸叠层电池最高效率不低于29%,3000小时老化器件效率衰减≤10%,获得叠层电池可量产化的中试产线。

8.基于国产自主器件的主力电源型光伏逆变器研发及产业化

研究内容:针对光伏逆变器在转变为主力电源过程中面临的核心元器件国产化程度低、对电网的主动支撑和构建能力不足等瓶颈问题,开展基于国产自主器件的主力电源型光伏逆变器关键技术研究和核心装备开发。具体包括:攻克功率半导体器件及其封装工艺的优化设计技术,实现功率器件的自主可控;开发基于国产芯片的高性能光伏逆变器主控板,实现主控制器的自主可控;攻克构网型光伏逆变器灵活支撑电网技术;基于国产自主器件的组串式光伏逆变器装备研发及示范应用。

考核指标:开发基于国产功率器件的大功率组串式光伏逆变器;主控制器采用国产芯片;逆变器具备在电网强弱大幅变化的工况下保持稳定运行的能力,具备百毫秒级强过载能力;逆变器示范装机不少于10台。

9.高能量密度全固态电池研发及产业化

研究内容:聚焦新一代动力电池技术,解决新能源汽车产业卡脖子关键技术问题,开展全固态电池基础及应用研究。开发高离子电导率、低成本固体电解质材料及产业化应用;调制适配全固态电池的高比能电极结构,突破全固态电池固/固界面精准构建技术与工艺;研发面向全固态电池的核心制造设备技术;实现长寿命高比能全固态电池的应用示范。

考核指标:突破低成本固体电解质材料规模量产技术并形成供应能力;电池体积能量密度≥800Wh/L,安全性满足电动汽车应用需求,通过针刺、200℃热箱实验等条件下安全性测试;完成搭载整车小批量验证目标。

(六)先进装备制造(联系人:前沿处杨钰潇0551-62610321)

10.工业机器人智能化通用技术底座研发与产业化

研究内容:研发工业机器人通用实时操作系统,适应不同应用场景;攻克多感知数据融合技术,开发高性能3D视觉系统、力觉和触觉传感信号处理系统;研制通用和易用的运动学、动力学、感知、决策与控制等组件,实现多种场景下工业机器人的开发与应用;突破知识数据双驱动的工艺规则构建、大模型的工艺代码生成、机器人模仿学习认知等关键技术,提高机器人实时推理决策与控制能力。

考核指标:工业机器人通用操作系统实时控制周期、系统实时周期抖动等指标达到国际领先水平;具备视觉、力传感、触觉感知、语音感知等数据采集及信号处理功能;提供不少于3种领域的机器人算法库(运动学、动力学、轨迹规划、感知、逻辑控制等)及相应SDK;面向工业制造、医疗康复、特种服务等应用场景,完成不少于500套加载智能技术底座的智能机器人应用。

11.人形机器人关键技术研发与应用

研究内容:面向工业生产、高危作业、医疗康养、文化教育、商贸物流、安防巡逻、灾害救援中1-2个典型场景应用需求,开发具有多模态感知融合和自主决策进化能力的“智慧大脑”,开发使人形机器人具备抗干扰能力强、移动速度快、运动稳定性可靠性高的“敏捷小脑”,开发结构紧凑、安全轻质、满足特定场景功能需要的人形机器人“强健肢体”;开发人形机器人高功率密度能源供给、综合评测等“共性技术”。

考核指标:人形机器人自主决策准确率和响应时间达到国际领先水平,运动抗干扰能力、移动速度达到国际领先水平,关节模组负载能力较强,峰值力矩达到国际领先水平,具备特定场景下任务操作能力。构建通用人形机器人能力评价体系。人形机器人产品在1-2个现实场景中进行示范应用。

(七)空天信息(联系人:前沿处周结华0551-62610321)

12.低空智联安全技术研发及产业化

研究内容:聚焦低空飞行智联信息基础设施领域安全技术不见底、体系能力弱等瓶颈问题,开展具备安全托底能力、低成本适合铺开建设、能支撑高密度高频次低空飞行的低空智联整体技术方案研究;突破低成本核心信息设备研发、低成本城市要地防护与“黑飞”监管、多技术体制场景融合应用以及多方位安全测试验证等关键技术,实现低空安全飞行体系保障能力,建设完善低空监视等核心产品生产线并实现产业化。

考核指标:主被动监视、智联、要地防护、微气象等产品形成谱系化能力,低空监视误差、气象监测网格、城市要地防护半径和智能航路规划等主要指标位居国内先进水平。典型产品指标行业先进、成本降低一个数量级,建成低空监视等产品生产线,具备年产5000台套以上能力。

13.基于全国产化软硬件环境的空天信息处理系统研制

研究内容:面向空天信息处理全技术栈国产化,开展自主安全可控的空天信息处理系统研制。实现基于国产算力网的空天资源统一建模与动态调度,构建基于国产处理器跨节点的空天并行处理框架;对标国际先进空间数据库系统,开展基于自主时空框架的多模态时空数据库系统研发,实现适配空天数据特点的数据模型。解决空天信息处理核心算法及软件国产化替代技术难题,研制国产高分辨率多源卫星对地观测数据专业处理平台,为产业链上下游用户提供开放服务。

考核指标:实现面向空天数据高效处理的国产混合算力跨中心统一纳管和调度,存储容量和读写速度达到国内先进水平。空间数据库支持多模多态空间数据管理、大规模并发查询和快速响应。空间数据处理方面,支持主流国产卫星遥感图像的处理和产品生成,典型地物目标识别精度达到国内先进水平。构建基于国产化环境的空天信息开放服务平台,实现空天信息产业化运营服务和重点行业领域的示范应用。

14.可重复利用大推力液体火箭发动机研发和应用

研究内容:紧贴商业航天卫星高密度发射任务对低成本、可重复使用大型运载火箭的紧迫需求,开展基于针栓式喷注器的可重复利用大推力液体火箭发动机研发及应用,突破大范围流量精准调节技术、高性能针栓式喷注器设计技术和高可靠燃烧室内冷却技术,完成发动机原理性演示验证试车。

考核指标:可重复使用大推力液体火箭发动机推力水平能满足国内中大型火箭配套需求,可重复使用次数达到国内先进水平,3年内达到发动机批量化生产和校准试车交付能力。

(八)生命健康(联系人:生命处李硕0551-62636650)

15.调节性T细胞药物研发

研究内容:针对国内外自身免疫病等疾病治疗的临床需求,研制直接作用于免疫系统的新型细胞治疗药物。围绕调节性T细胞药物,研究并优化体外分化和扩增技术,开展调节性T细胞药物小试、中试规模生产工艺开发及相关质量研究;针对相关适应症,开展调节性T细胞药物的主要药效学、药代动力学及毒理学研究。

考核指标:建成调节性T细胞药物体外分化、扩增技术平台和中试生产线;完成调节性T细胞药物生产工艺开发和质量研究,建立生产工艺和质量标准;完成调节性T细胞药物中试批次生产;完成调节性T细胞药物临床前药效学、药代动力学、安全性评价研究,并取得相应研究报告;获得创新药物(注册分类1类)临床试验申请受理。

16.高场核磁共振谱仪研发

研究内容:针对创新药物研发周期长以及原位检测效率低的问题,开展高场核磁共振谱仪系统研发及应用。研发超高均匀度稳定性磁体系统、控制台系统、高灵敏度液体探头和魔角旋转固体探头、多通道室温匀场线圈,开展创新药物分子结构的解析研究。

考核指标:完成高场固/液两用核磁共振谱仪研制,取得法定第三方机构出具的合格性检测报告;磁体中心磁场强度、磁场稳定度、磁场均匀性等关键性能指标均需达到行业先进水平;实现药物分子结构解析的标志性示范应用。

(九)合成生物(联系人:生命处李硕0551-62636650)

17.非粮生物基生物合成大宗有机酸关键技术研发与产业化

研究内容:开发非粮生物基原料绿色环保预处理方法,优选高效水解酶合成菌株,开发复合酶生产及制糖工艺;基于基因工程、代谢途径调控等技术,构建非粮生物基合成大宗有机酸的细胞工厂;探索有机酸生产聚合物的生物学路径,并以有机酸聚合物为原料,开发下游改性材料;开发有机酸制备过程副产物高值化利用技术,推动非粮生物基资源高效利用。

考核指标:构建非粮生物基酶解糖化工艺,纤维素和半纤维素酶解率超过行业平均水平;构建五六碳糖合成大宗有机酸的高耐受微生物体系,有机酸发酵终端浓度、发酵耐温超过行业平均水平;建成生物质糖发酵有机酸、有机酸聚合物单体材料产业化生产线,取得显著经济效益。

18.人工智能辅助设计生物合成氨基酸及其衍生物关键技术研发与产业化

研究内容:针对氨基酸及其衍生物高效工业菌株匮乏、噬菌体防治困难、目标产物转化低效及生物反应过程控制智能化水平低等痛点问题,设计自主可控细胞专用AI多模态模型,构建高效工业菌株;揭示菌株抗噬菌体感染机制,改造形成抗噬菌体感染的高效菌株;基于AI开展目标产物催化合成关键酶及其固定化研究;开展先进在线传感器及反应器装备优化研究,研发基于大数据的智能生产管理系统,实现氨基酸及其衍生物的规模化生产。

考核指标:构建合成生物AI多模态新模型,模拟仿真精度与实验数据一致性达到行业先进水平;设计组装抗噬菌体模块,开发超强抗噬菌体菌株;开发智能化算法及软件包,建立典型工业生物过程大数据库;研制氨基酸及其衍生物高性能新菌株并实现产业化,取得显著经济效益。

(十)现代农业(联系人:生命处许应媛0551-62678552)

19.肉牛全产业链关键技术研发与集成应用

研究内容:挖掘地方品种优质、抗逆等特色性状,研发肉牛全基因组选择技术、基因编辑技术,开展肉牛非常规饲料高值化加工、节本增效饲料配制关键技术研究,研发肉牛智能饲喂与精准管理关键技术,研究冰温保鲜、真空包装、活性包装等品质智能保鲜新技术,研究肉牛副产高质化加工技术及深加工产品,开展牛粪高效转化利用关键技术、专用菌剂及有机肥料轻简化精准施用技术研发。

考核指标:研发具有自主知识产权的肉牛专门化育种芯片,培育肉牛新品种(系),开发秸秆高蛋白生物饲料,创制肉牛TMR中央厨房及推料机器人等装备、健康监测智能耳标及配套装备,建立基于AI+肉牛健康监测预警平台,创制牛肉及副产物调理加工和精深加工高质化新产品,研制粪污处理专用菌剂,研发有机肥料新产品及轻简化精准施用技术,取得显著的经济、社会和生态效益。

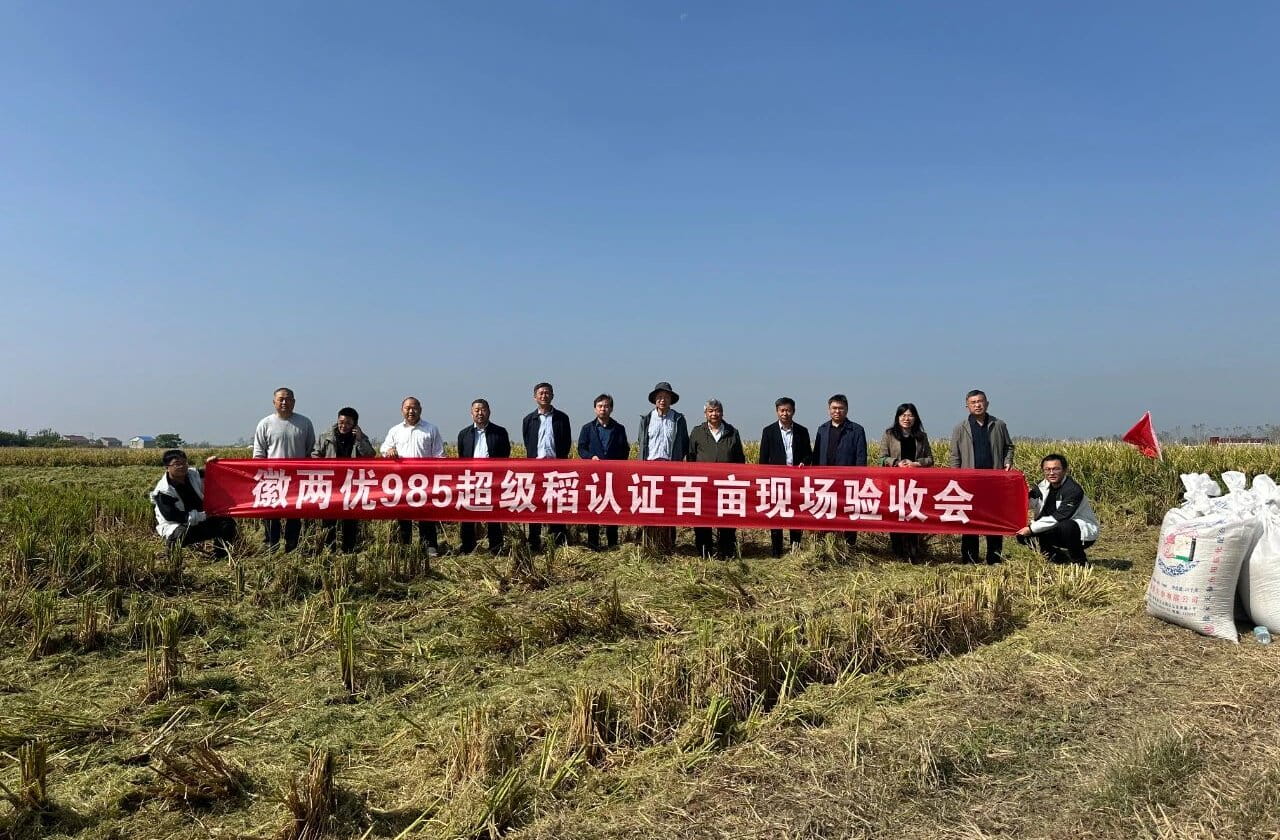

20.超高产水稻新品种培育与产业化应用

研究内容:精准挖掘水稻高产、优质等重要基因位点,开发基因精准调控、定向进化的水稻生物育种新技术研究,开发水稻基因导航与智能化全基因组等快速聚合选择技术,培育增产显著、综合抗性强的超高产水稻新品种,研发配套栽培技术模式;研发智能化种子安全高效生产技术与种子分选设备,建立质量追溯控制体系;开展稻米功能性营养成分保留技术研究,研制功能性稻米产品;研发大米智能加工技术与分选设备,实现生产过程数字化、智能化。

考核指标:研发水稻基因编辑工具,挖掘和鉴定优异等位基因或调控元件,创制优异新种质和优异杂交水稻亲本,培育超高产杂交稻新品种,稻瘟病、耐热性达到中抗水平及以上,百亩示范片亩产达到先进水平,研发超高产配套栽培技术规程,建立两系杂交稻安全高效制种技术,建立示范区,推广成效显著,研发种子智能色选装备、稻米品质快速高效检测技术和装备,研发大米加工技术和AI数字化分选装备,开发功能性稻米新产品,取得显著的经济、社会和生态效益。

(十一)量子科技(联系人:服务保障处丁典识0551-62656990)

21.国产化融合算力的量子计算云平台研发与应用示范

研究内容:构建以国产化融合算力的量子计算云平台为核心的生态体系。主要包括但不限定于:适配多技术路线的国产量子计算机算力体系建设,如融合算力的调度与运维;开发基于国产指令集的量子编程框架等,如量子编程语言、编译器、模拟器、量子算法库和工具集等;构建量子计算云平台标准,如量子计算云平台性能评测、接口协议、服务协议等相关国家标准;开发面向量子机器学习、气象预测和化学分子模拟等行业领域的量子算法和应用。

考核指标:调度与运维至少适配中大规模超导量子计算算力,并支持超算、量算等多种算力融合调度;完成量子编程语言、编译器、模拟器、算法库和工具集建设;参与制定不少于1项量子计算国家标准,并研发评测工具;完成不少于10项量子计算行业应用解决方案,实现不少于3项量子计算行业应用突破,并形成产品转化。融合算力服务支撑不少于3个行业的量子计算应用探索,支持不少于10家生态系统合作伙伴。

22.低温芯片型离子阱量子计算系统

研究内容:针对基于离子阱的量子电荷耦合器件(QCCD)低温芯片型量子计算系统研发需求,1)开展离子阱芯片的设计和微纳加工,形成稳定批量的芯片制备技术,优化芯片电子学、温度和超高真空兼容测试流程;2)研制专用超低振动4K低温恒温器,实现低温恒温器的超低振动,提高4K温区的制冷量,实现低温系统长时间可靠运行;3)开展低温芯片型离子阱低温电子器件集成研究,基于极低温TCAD仿真,设计、加工并测试4K低温CMOS控制开关阵列芯片;4)完成QCCD低温芯片型离子阱整机搭建,实现多离子囚禁、基态冷却、多区域输运、并行输运、热率测量与优化、量子态独立探测、以及相干操控关键技术。

考核指标:1)芯片控制电极数量≥30,室温射频电极带载Q值≥150,低温射频电极带载Q值≥200。2)低温恒温器交付数量≥2,冷量≥300mW 4.5K,振动幅度≤25nm,连续无故障工作时间≥90天。3)集成低温CMOS芯片开关数≥30,耐压区间±10V。4)完成1套低温芯片型离子阱整机,满足制冷量和低振动要求,并稳定囚禁离子数≥20。

23.基于量子磁强计的磁杂检测仪的研发及应用

研究内容:针对锂电池磁杂检测亟需解决的前处理设备多、整体耗时长、效率低、破坏性检测等现实问题,利用量子精密测量技术,设计一套新型磁杂检测方案,研制小型化集成化在线监测磁杂检测仪。突破高灵敏量子磁测量、量子传感器微加工、磁杂信号反演分析等关键技术,实现在工业工况条件下,对材料中微小且极弱磁性杂质的高精度、快速无损检测,加快量子精密测量在新能源汽车电池、材料、储能等行业的应用。

考核指标:研制基于量子磁强计的磁杂检测仪,磁测量灵敏度≤15 fT/√HZ,磁测量带宽3-100 Hz,背景场0-100 nT,可扩展通道数≥256,磁杂检测仪的磁杂检测限≤0.001 ppm,磁杂检测速度≤5分钟/次,磁性杂质成像分辨率优于1 nm,至少识别三种以上的磁性杂质,至少实现3家锂电池企业的示范应用,并力争拓展到储能等更多领域应用。

二、重点项目(公开竞争)

(一)新能源汽车与智能网联汽车(联系人:重大处

张鹏0551-62659203)

24.新能源汽车与智能网联汽车

研究内容:开展新能源汽车电机轻量化空心轴、整体车架高效五轴联动加工中心、基于线控四轮转向系统的智能网联汽车底盘平台、L4级智能驾驶多模传感器端到端模型、端云协同电池管理系统、车载无人机、车规级芯片等关键技术攻关,并实现产业化应用。

考核指标:整体技术指标达到国际先进、国内领先水平,并实现产业化应用。

(二)集成电路(联系人:人工智能处许石君0551-62653528)

25.特色芯片

研究内容:开展大尺寸显示驱动芯片、智能机屏幕驱动芯片、安防监控芯片、4K/8K图形图像处理芯片,车规级多核域控MCU芯片,车规级大算力SoC芯片,SRAM存算一体化芯片,高速接口芯片、CIS芯片、宽频响MEMS传感器、智能电源管理芯片,漏电保护及功率管等我省特色芯片关键技术攻关。

考核指标:芯片主要技术指标达到国内领先水平,芯片产品实现示范应用。

(三)新型显示(联系人:人工智能处许石君0551-62653528)

26.新型显示关键技术

研究内容:支持高像素密度彩色Micro/Mini LED,低功耗胆甾相彩色、柔性电子纸,高亮高分辨率OLED柔性显示,大视场角高分辩率光场3D显示,高对比度大视场角空中成像,激光显示等新型显示的研发和产业化。

考核指标:开发出分辨率、亮度、视场角、光效、对比度等主要性能指标达到国际先进水平的新技术新产品,建立新产品中试生产线或新产品在我省下游企业示范应用。

27.新型显示关键设备

研究内容:围绕高性能蒸镀设备、封装打印设备、高精度大面积镀膜设备、检验设备等开展研发,满足进口替代需求并在下游企业应用。

考核指标:开发出达到国际先进水平的装备,建立新产品中试生产线或新产品在我省下游企业示范应用,实现同准替代。

(四)人工智能行业应用(联系人:人工智能处许石君0551-62653528)

28.工业大模型开发及应用

研究内容:开展工业大模型体系化技术攻关,开展高可信的知识大模型代码大模型、工业数据大模型、工业视觉大模型等工业大模型开发研究。

考核指标:基于工业大模型实现工业指标全局优化与泛化能力提升。解决行业任务的能力相较于已有通用大模型性能(如准确率、召回率等)提升不低于20%;完成不少于2个企业场景应用。

29.汽车大模型开发及应用

研究内容:开展智能驾驶行业大模型关键技术研发,建立大模型智慧行车系统、大模型智慧泊车系统等一整套完整的智能驾驶解决方案,实现自动驾驶车辆的高效、安全、智能运行。

考核指标:提供基于大模型的智能驾驶解决方案,突破智能驾驶行业技术瓶颈,实现规模化生产,搭载智能驾驶端到端大模型车型量产不少于1000台。

30.教育大模型开发及应用

研究内容:研发“知识和大数据双驱动”的教育大模型及其高效训练和推理体系,研究在多场景教学过程中的知识构建、教学资源质量评估、个性化学习辅导、教师备课辅助、教师命题命卷辅助、自适应测评教学评价辅助等共性支撑技术。

考核指标:围绕教、学、管、评、测等教育关键场景大模型应用服务省内学校,构建万级节点知识图谱、教学资源质量预测准确率不低于85%,AI教师回复可接受率不低于95%,实现多学科多学段作答自动诊断和讲解,AI教师在备授课、课堂评价、作业批改等多个场景提供辅助,准确率不低于90%。项目期内实现新的场景应用不少于5家。

31.医疗大模型开发及应用

研究内容:开展中西医兼容的医疗大模型评价标准体系和大模型算法框架研究,开展复杂医学文本理解、精准医学知识记忆、医疗文书辅助生成研究,重点突破临床诊疗推理及循证可解释性、医疗健康场景多轮交互等技术,建立自学习自进化新范式。

考核指标:在省内三甲医院规模应用,应用病例不少于500个,辅助信息准确率不低于90%。

32.科学研究大模型开发及应用

研究内容:构建多领域通用性科学知识和数据推演大模型,突破科学文献和科学数据中知识抽取、复杂符号图表解析、知识融合更新与可控生成及交互协同等关键技术,突破多源异构的科学知识和数据抽取、融合、表示学习及与知识联合驱动的科学推演等技术和装备研发,并支持化学、生物学和临床医学等重要科学领域的科学推演服务。

考核指标:在现实应用场景中提供服务次数不低于5000次,推荐方案采纳率不低于90%。

33.元宇宙关键技术集成应用

研究内容:支持围绕智慧文旅、智慧教育、工业制造等元宇宙应用场景平台建设,集成开展3D建模、实时渲染、开发引擎、仿真计算、多源多模态信息处理、人机交互、区块链等元宇宙关键技术研发及集成应用。

考核指标:依托重大工程项目,搭建开放的元宇宙应用场景平台,集成省内不少于5家企业新技术、产品协同创新和首试首用,形成典型标杆应用。区块链技术实现示范应用。

34.智慧农业技术集成应用

研究内容:开发智慧农业生产行业模型,构建基于北斗数字化田块底座,开展水稻类大田作物生产中病虫害预测防治,墒情智能感知与精准水肥控制方案预测研究,通过全过程智能化、无人化、精准化田间管理示范,在增产或稳产前提下实现亩均农药化肥的显著减量使用。

考核指标:在亩产不下降的情况下,实现亩均肥料使用量、农药使用量显著下降,形成不少于500亩核心区示范,相关技术应用不少于10000亩,打造智慧农业新技术应用场景。

(五)安全测评(联系人:人工智能处许石君0551-62653528)

35.大模型测评平台技术开发及应用

研究内容:开展大模型的对抗攻击与防御、后门攻击等安全测评关键技术研究;开展基于可插拔的“测评数据—大模型—测评方法—评价指标”的大模型安全测评框架研究;开发大模型安全测评平台,解决越狱攻击、有害内容检测、误用风险、过度安全防护、对抗性攻击和后门隐患等人工智能系统安全风险,针对每项风险建立相应评价指标。

考核指标:安全测评平台对不少于10家全球最新发布的大模型进行全面测评,建立风险评价体系,形成面向社会评测服务报告不少于20份。

(六)算力系统

36.算力系统核心部件开发及应用

研究内容:开展算力系统的关键单元部件、算力硬件系统的核心部件研发;开展算力系统供电的关键技术研发,研制高效率、高功率密度、快速响应的算力供电方案和电源芯片,实现算力系统的能耗优化和芯片国产化。

考核指标:完成关键单元部件的开发,形成应用产品与方案,并在规模化国产算力系统实现示范应用。

37.算力基础软件开发及应用

研究内容:支持人工智能大模型基础软件研发,支持高性能并行计算策略的大模型并行训练方法研究,探索多维度的组合优化方法解决通信墙、内存墙等问题,构建大模型训练框架及系统,支持准确描述和建模、发现与管理异构计算资源等研究。

考核指标:提供大规模异构算力调度及管理系统的构建方法,实现大规模集群的稳定性管理和异常容错能力,有效提升可训练模型体量、训练速度、集群整体算力利用率等,并在我省相关领域实现示范应用。

(七)数据平台

38.人工智能高质量数据开放平台开发及应用

研究内容:开展数据跨域流通平台关键技术研发,建设权属清晰、安全合规、使用可控、高效流通的大模型语料数据服务体系,建立数据跨域流通平台,实现数据流通利用全生命周期的“可控可计量”“可信可追溯”。

考核指标:支持数据的统一标识表征和细粒度数据全生命周期使用控制,具备数据标准化封装能力,建立并开放高质量行业数据集不少于200TB,在教育、医疗、汽车、农业、能源、工业互联网等重点领域开展不少于5家单位的示范应用。

(八)多路径融合应用

39.人工智能多路径关键技术研发

研究内容:支持类脑智能、具身智能、通用人工智能、符号知识计算等新路径与大模型的深度融合,提升基于深度神经网络的大语言模型以及基于符号逻辑推理的知识计算模型能力。

考核指标:以真实应用需求为牵引,实现新技术阶段性应用。

40.先进行业模型技术成果在皖转化

研究内容:支持省内头部企业或企事业单位创设行业应用场景,推动省内外先进行业模型和相关技术迭代升级,促进成果落地转化。

考核指标:牵头单位或成果持有者以创设企业的方式实现成果转化。

(九)传感器

41.传感器关键部件研发及应用

研究内容:支持新能源与智能网联汽车、先进光伏和新型储能、脑机接口、仪器仪表、机器人和工业自动化、环境监测等领域核心传感器研发;相关领域关键传感器部件研制以及成套设备上的集成应用。

考核指标:相关传感器在下游企业开展规模化应用,关键部件和成套设备通过第三方机构测试并形成批量销售。

(十)新能源(联系人:前沿处刘王莲0551-62613176)

42.先进光伏

研究内容:突破大面积钙钛矿太阳电池效率瓶颈及柔性钙钛矿太阳电池轻量化制备技术。结合产线技术开展高效率、低成本光伏电池材料研究,包括钙钛矿材料、低温导电浆料、封装材料及辅材、坩埚用高纯石英砂等。开展狭缝涂布、热蒸镀、激光划线等产线级核心装备国产化研制。

考核指标:先进光伏电池形成产线集成,实现全系统“效率—成本—寿命”综合性能有效提升。关键材料、核心工艺及装备经过产线测试,符合产线批量生产工艺及经济性需求。

43.新型储能

研究内容:开展高比能长寿命低成本钠离子电池关键材料及高一致性电池的批量制备技术研究。发展新型水系离子电池、锂金属电池的关键材料及电池体系。开发电池及系统智能精准感知、高效检测、智慧管理等关键技术,实现储能架构方案、变流器、能量管理系统、热管理系统、消防管理系统等安全高效系统集成。针对光伏—储能—调峰—新能源汽车换电新模式进行系统性探索,获得系统整体解决方案。

考核指标:关键电池材料及系统经过示范应用验证,符合批量生产工艺及经济性需求,形成核心工艺及装备。钠离子电池和新型电池体系建立试验线或形成规模化生产能力。实现新型储能系统“效率-安全-寿命”综合性能有效提升,形成储能系统集成与控制关键技术体系。

44.氢能

研究内容:开展高效率、长寿命燃料电池材料及部件包括膜电极、双极板等的国产化研究。突破大功率长寿命燃料电池电堆及系统的自主可控和高一致性批量制备技术。开展高效率、低能耗电解水制氢系统关键技术研发。

考核指标:实现高性能膜电极、双极板及电堆在车用系统中的应用,并达到国内领先水平。电解水制氢单槽产氢量和电耗达到领先水平。

(十一)先进材料(联系人:前沿处刘王莲0551-62613176)

45.半导体和战略性电子材料

研究内容:面向集成电路和电子封装领域,开展前驱体、湿电子化学品、热管理材料、封装材料等关键材料的设计合成研究及产业化。开展面向新型显示领域的光刻胶、柔性衬底、有机发光材料、高迁移率氧化物靶材、圆偏光片、超薄玻璃盖板等研发及产业化。针对国家重要需求高端基础电子元器件的电阻、电极、介质等“卡脖子”核心材料开展研发及产业化。开展电子信息、通讯、半导体等领域应用的新型电子铜箔和高强高导铜基材料及产业化装备的研发。

考核指标:关键材料经过产线测试,相关技术参数达到国际龙头企业技术水平,并通过下游企业检测验证,推动实现国产化替代。

46.高性能金属材料

研究内容:开展新能源汽车等领域大型一体化镁合金材料压铸产品产业化开发。面向特种领域应用开展高强度、高比刚度、高耐热、高导热、低膨胀等新型铝基材料及共性技术研发。开展超强韧轻质化钢铁合金和新型高端铁基磁性功能材料产业化研究。

考核指标:开发出新材料及其产品,建立新材料合成或制备示范生产线,实现新材料产品在下游企业的应用。

47.先进无机材料

研究内容:开展支持面向新能源、新能源汽车、医疗健康、航空航天及高端装备等领域的新型超导材料、高频高速通信用高性能玻璃粉成套技术、高强陶瓷复合材料、耐高温隔热材料等研发和产业化。

考核指标:开发出新材料及其产品,建立新材料合成或制备示范生产线,关键材料经过产线测试,符合产线批量生产工艺及经济性需求。

48.先进高分子材料与化学品

研究内容:面向航空航天及高端装备等领域,开展耐超低温橡胶、轻质高强高分子及其复合材料、高端润滑材料、尼龙塑料、生物基高分子材料等的关键技术研究和产业化。

考核指标:开发出新材料及其产品,建立新材料合成或制备示范生产线,掌握新材料规模量产技术并形成材料批量供应能力,实现新材料产品在下游企业应用。

(十二)先进装备制造(联系人:前沿处杨钰潇0551-62610321)

49.高端制造装备

研究内容:面向装备高端化智能化绿色化发展要求,重点攻克高端数控机床等工业母机卡脖子关键技术与产品;面向建筑、交通、航空航天等重点行业,开展自主可控的智能成套装备研究;研发新型激光制造与增材制造装备,解决生物医疗器械等核心零部件高性能加工;面向重大技术装备再制造、稀贵金属提取等,研发新技术新工艺新产品;开展绳驱机械臂等机器人前沿技术研发,支持高响应柔顺安全控制等关键核心技术攻关。

考核指标:高端制造装备的精度、效率和可靠性等主要指标达到同类产品国际先进水平,尽可能采用国产基础核心零部件及核心关键技术,解决国家重点行业高端装备卡脖子技术,形成新产品规模化应用示范。

(十三)空天信息(联系人:前沿处周结华0551-62610321)

50.低空经济关键技术

研究内容:支持无人机传感器及芯片、无人机飞行控制、高精度地图、高密度电池等关键技术研究与应用。支持新型、高性能无人机等飞行器研发。支持垂直起降技术和空域协同飞行技术研究与应用。支持低空数字化管理平台等地面管控系统关键技术研究与应用。支持城市低空物流、低空旅游、农林植保等关键技术及场景应用研究与示范。

考核指标:无人机相关核心产品具备产业化能力。新研制飞行器各项功能得到有效验证,性能居于行业先进水平。垂直起降技术、空域协同飞行技术和地面管控系统关键技术等得到有效验证。相关场景实现规模示范和应用。

51.商业航天关键技术

研究内容:支持航天级关键材料研究与应用。支持围绕航天动力系统共享测试服务开展场景应用研究与示范。支持商业航天测运控新技术研究应用以及新装备新器件研发。支持聚焦国产化开展低成本、高性能卫星终端和器件研发。

考核指标:航天级关键材料经过产线测试,符合产线批量生产工艺及经济性需求。航天动力系统共享测试服务形成相关标准,具备规模化服务能力。测运控新技术、新装备、新器件经测试验证,可有效提升测控能力和数据接收能力。以国产化软硬件为核心的低成本、高性能卫星终端及器件具备产业化生产能力。

(十四)生命健康(联系人:生命处李硕0551-62636650)

52.创新药物研发

研究内容:围绕抗体药物、新型疫苗、基因和细胞治疗药物等生物药,高端化学制剂、高端原料药、高端辅料等化学药,基于基因组学、结构生物学、人工智能等技术手段,开展药物新靶点、新结构、新机制、新制剂研究,完成药物在细胞、动物模型水平有效性评价,发现确认候选药物;针对具有良好研究基础的候选新药,开展药效学、制备工艺、安全性评价等临床前研究;按照国家药品监管部门许可的创新药物临床试验方案,组织开展Ⅰ或Ⅱ期药物临床试验。

考核指标:完成药物新靶点的发现及确认研究,获得候选药物相关发明专利申请号及候选药物有效性评价报告;完成基于新机制、新靶点、新结构、新类型的候选药物临床前研究,获得药物临床试验批件;完成创新药物(注册分类1类或2类)Ⅰ或Ⅱ期临床试验并取得临床试验总结报告或新药注册批件。

53.创新医疗器械研发

研究内容:围绕临床急需的医学影像类、诊断治疗类、植介入类等仪器设备和医用机器人、先进康复诊疗设备等,开展二类及以上医疗器械实验室样机或样品研发,并完成主要安全性和诊疗性能指标第三方评价;进一步优化样机的关键技术参数,明确并验证相关生产工艺,研制出工程化产品;开展以产品注册申报为导向的二类及以上医疗器械临床试验研究,验证其临床的安全性与有效性,并完成临床评价。

考核指标:完成二类及以上医疗器械实验室样机开发,获得发明专利授权,并取得第三方检测机构出具的主要安全性和诊疗性能指标评价报告;完成二类及以上医疗器械工程化产品研制,取得法定第三方检测机构出具的型检报告和医疗器械临床试验备案凭证或批件;完成二类及以上医疗器械的注册临床评价,进入创新医疗器械审批通道或取得医疗器械注册批件。

54.药物研发共性技术

研究内容:以新型药物研发为导向,针对多肽、蛋白、核酸类等大分子药物,围绕安全性、递送效率、靶向性等开展研究,开展药物新型递送系统的体内外靶向性、载药与包封指标、安全性、体内过程等研究,并在动物模型或临床试验中完成有效性和安全性评价等。

考核指标:开发具有自主知识产权的药物新型递送系统,有效提升包裹率、靶向效率、表达效率、体内安全性等关键指标,取得发明专利授权,获得有效性和安全性评价报告;至少完成1个药物品种的靶向递送载体处方工艺开发,完成非临床药理评价、安全性评价,以及工艺放大、验证和规模化生产,获得临床试验批件或新药注册批件。

55.皖产道地药材品质成因及转化开发应用研究

研究内容:选取历史悠久、疗效确切、物质基础比较明晰的皖产道地药材,运用大科学装置和现代科技手段,开展传统外观特征与现代生物标志特征相结合研究,分析主产区生态环境、生长年限、采收加工、野生与栽培等关键因素对药材质量的影响,揭示道地药材品质特征的形成机理,全景式解析皖产道地药材“功效—物质”关系,诠释其传统功效物质基础和形成机制。

考核指标:建立基于性状、遗传、环境等多维信息的皖产道地药材数据库,制订反映其核心品质要素的中药材质量标准,构建具有中医药特点的道地药材品质特征整体评价体系,开发中药相关产品并实现上市销售。

(十五)合成生物(联系人:生命处李硕0551-62636650)

56.新型基因编辑工具研发

研究内容:从基因组和特殊生境宏基因资源出发,高通量挖掘、表征和改造用于体内基因编辑的工具酶,设计并验证基因编辑性能,获得性能优越、具有自主知识产权的新型基因编辑工具,围绕编辑效率、完整性、保真度、脱靶率等指标,建立基因编辑工具的评价方法,在生物模型中进行安全性和有效性评价。

考核指标:获得若干个具有自主知识产权且编辑效率高的基因编辑工具,完成安全性和有效性评价。

57.酶定向进化和设计技术开发

研究内容:建立酶的序列-结构-功能-催化机制的数据集,发展基于智能方法的蛋白质序列与功能设计算法,开发高效的大容量酶突变库构建方法,建立酶分子的高通量筛选方法,实现酶的智能定向进化。

考核指标:通过高效智能进化技术,获得酶的全局饱和突变库;研发针对大容量酶突变体库的高通量筛选方法;使用前述技术定向改造、大幅提升若干种具有重要价值的酶分子应用性能。

58.功能食品原料的合成生物制造技术研发

研究内容:以食品级微生物底盘细胞为基础,开发用于合成或改造蛋白、多糖、香精、油脂等食品原料的微生物菌株设计与构建技术,发展微生物菌株高效制备功能食品原料的关键技术,实现功能食品原料的绿色高效生产。

研究目标:构建获得用于功能食品蛋白、原料改造酶、多糖、植物精油、功能性油脂高效制备的微生物菌株3-5株,实现高效合成,目标产物发酵产率达到国内外先进水平,建立功能食品原料、改性酶制剂等的规模化生产技术,相关产品在项目实施期间实现销售。

59.作物固氮机制与人工高效固氮设计

研究内容:开展根际联合固氮研究,进行农作物固氮相关元器件、信号调控回路等智能设计与固氮技术研发,创制人工固氮新菌株,实现人工固氮体系的实效应用。

考核指标:建立农作物高效固氮智能设计与田间评价技术体系,创制新一代农作物固氮新种质或新制剂,与现有固氮体系比较,固氮和节肥效果显著提高,实现规模化制造并于农业生产中示范应用。

(十六)现代农业(联系人:生命处许应媛0551-62678552)

60.动植物新品种选育

研究内容:围绕关键功能基因挖掘与利用,集成应用全基因组选择、基因编辑、高效诱变、染色体细胞工程等技术,创建精准高效智能育种技术体系;开展耐密、高产、高蛋白、抗除草剂、适于机械化生产大豆新品种选育,开展抗赤霉病、抗穗发芽、抗倒春寒、抗倒伏的高产、稳产小麦新品种选育,开展高淀粉、高蛋白、高产、矮化耐密、耐热玉米新品种选育,培育高品质、地方特色的加工专用型蔬菜新品种;研发新品种配套绿色高效生产技术模式并推广应用。开展安徽省地方特色畜禽、水产品种资源评价与利用,研发高效精准选育技术,培育优良新品种,构建安全健康养殖技术体系并示范推广。

考核指标:在大豆、小麦、玉米、蔬菜等作物和畜禽水产等育种方面取得新突破,创制综合性状优良的种质资源。育成高产、优质、抗逆、适于轻简化生产的作物新品种或畜禽水产新品种,并通过国家或省级审定(登记)。新品种、新技术实现示范推广应用,取得良好的经济效益和社会效益。

61.松材线虫病防控关键技术研究

研究内容:针对黄山松等古松名松应急保护、大面积飞机施药等问题,采用RNA干扰等分子生物学技术,结合基因组、转录组和蛋白质组等组学数据,研发基于基因阻断的松材线虫病防控新技术。研制、筛选对松材线虫或媒介昆虫高效的防控药剂,探索药剂使用新方法,集成综合防控方案。

考核指标:研发出基于基因阻断的松材线虫病防控新技术,研选出对松材线虫或媒介昆虫高效的防控药剂,形成配套技术方案、效果评价规范,建立防治示范基地,取得良好生态效益和社会效益。

62.绿色食品精深加工关键技术研究

研究内容:围绕全产业链增值,开展大豆、玉米、小麦、水稻等精深加工和副产物综合利用关键技术研究,创制营养健康型粮油加工新产品,推进大宗粮油加工关键技术与装备研制及产业化。开展果蔬茶林特现代加工与节能增效技术及相关装备研发,开发营养果蔬、功能茶饮、休闲林特、珍稀食用菌等新产品。开展优质畜禽水产智能化分切分级、多维保鲜、降耗减损等关键技术研究,构建质量与安全数字化和智能化识别技术体系,开发相关产品及产业化。开展食源功能组分高效制备、活性保持、靶向递送、协同增效技术研究,实现富含纤维、多糖、多肽、多酚、功能油脂等功能食品产业化。

考核指标:在粮油、果蔬茶林特、畜禽水产、功能食品等精深加工方面,开展绿色、高效、安全加工技术研究,创制高附加值新产品,构建产品标准,建设示范生产线,取得良好的经济效益和社会效益。

63.徽派预制菜标准化关键技术研究

研究内容:围绕传统徽派菜肴,开展现代数智转化技术、生物发酵、美拉德反应和风味补偿等预制菜加工技艺攻关,研制徽派预制菜新产品、新技术及新装备,开展徽派预制菜关键工艺流程、保鲜技术流程、包装工艺、储运和复热技术等标准研究,建立徽派预制菜标准化技术体系。

考核指标:研发徽派预制菜现代加工和品质调控技术,创制徽派预制菜新产品,构建徽派预制菜加工技术集成体系和产品标准,建设示范生产线,取得良好的经济效益和社会效益。

64.高端农机研制

研究内容:围绕主要作物播种、灌溉、收获、贮藏以及畜禽养殖等,开拓人工智能应用场景,聚焦智能化施肥播种、水肥一体化、高效低损收获、作物智能烘干、智能化粮食仓储、作物病虫害测报与防控、饲草料加工生产、畜禽精准饲喂与健康管理、农产品智能采集加工等关键环节,创制智能化、自动化农业机械装备并示范推广。

考核指标:研制作物耕种管收、产品烘干贮藏,畜禽精准饲喂与高效管理等高端新型农机装备,开发配套软件系统,产品性能经第三方测评达到相关标准要求,在推广应用面积、市场占有率等方面取得良好的经济效益和社会效益。

(十七)双碳环保(联系人:生命处王孝文0551-62678552)

65.过程降碳关键技术研究

研究内容:面向钢铁、建材、煤电、化工等高能耗高排放行业,开展低碳原燃料替代、高效低碳用能装备与节能工艺技术、工业余热余压余能深度回收利用等技术及装备开发;运用建筑领域数字孪生、大数据、物联感知、云计算等技术,开展建造业工业互联网平台关键技术及体系研究;开展近零能耗/零碳建筑、装配式建筑等建筑构配件、围护结构等关键技术研究。

考核指标:研制一批低碳能源开发与替代、余热余能深度回收与利用、工业流程能源消耗智能优化管控技术与装备,研究成果在重点行业领域应用示范;建成建造业工业互联网平台,形成平台技术架构及标准体系,实现建筑行业全周期贯通及降本增效;形成满足近零能耗/零碳建筑的材料、设备、建造与运维的完整供应链,实现建筑综合性能有效提升。

66.碳捕集利用关键技术研究

研究内容:面向重点行业开展固态吸附法CO2捕集技术研究,开发高效固态吸附剂材料;开发CO2电解制高纯甲酸的高效铜基催化剂及固态电解质技术,开展CO2固态电解耦合合成生物学制备葡萄糖技术研究;开发CO2基环状有机碳酸酯高效催化剂、合成工艺与分离提纯技术。

考核指标:CO2捕集率及纯度、吸附剂再生能耗达到行业先进水平;开发出固态电解质下CO2电解制高纯甲酸工艺包及生产示范线,钾、钠、氯、硫等杂质浓度均低于分析纯试剂中的杂质浓度,葡萄糖浓度高于行业水平;实现环氧乙烷、环氧丙烷转化率达到行业先进水平,建成碳酸乙烯酯或碳酸丙烯酯电子级产品生产示范线。

67.生态环境治理技术研究与设备研发

研究内容:开展大气环境及污染源高精度监测技术研究与应用,聚焦垃圾发电及挥发性有机物等重点行业开展大气污染物协同治理关键技术研发;开展水污染溯源、水环境及水生态先进监测与预警技术装备研发,开发工业废水减污降碳协同治理技术与示范应用,聚焦含氟及电镀废水的高效处理技术;开展土壤及地下水污染物现场/原位快速监测技术与装备研发,开展重点行业场地优先控制污染物风险防控关键技术研究,开展城市污染场地修复关键技术集成与应用,开发多源固废协同处置与资源和利用关键技术与应用研究;开展新污染物监测设备研发与治理技术研究,开展大气、水、土壤、固废多污染物治理新材料研发与应用。

考核指标:完成大气、水、土壤、固废、新污染物、新型水生生物等监测与预警装备的研发与应用示范,并获得相关发明专利,形成相关技术标准,研究成果在重点流域应用示范;完成大气、水、多源固废等多污染物治理及资源化利用成套装备研发及应用示范,对生态环境质量改善效果明显;开发低污染、高效环保新材料,应用于工业污染场地修复及水处理领域,降低区域污染风险,并取得良好的经济效益。

(十八)公共安全(联系人:生命处王孝文0551-62678552)

68.防灾减灾救灾关键技术研究

研究内容:基于多源、三维立体观测数据,开展气象灾害及衍生灾害成灾机制、智能监测预警预报方法;研究加氢站、动力和储能系统、城市轨道交通系统、古建筑群等的火灾监测预警、过程反演、控火灭火等技术及装备;采用地震、电磁、位移法的立体探测监测技术,开展郯庐断裂带安徽段发震规律及影响研究。

考核指标:构建多源异构数据集,建立气象灾害及衍生灾害的精细化监测预警系统平台,生成短时临近预警产品,在时空分辨率、预警提前量、准确率等指标上达到行业领先水平;形成火灾安全材料、防控技术与装备,技术准确率、有效率达到行业领先水平;建立郯庐断裂带典型段三维属性震源体模型,探明孕震机制,开展预警预报。

69.安全生产关键技术研究

研究内容:开展危化品、能源、运输、特种设备等灾害时空演化、监测预警与综合防控等技术研究;开展城市地下基础设施、地面大型建筑物的安全风险感知、评估技术研究;开展文物保护和修复、食品药品环境安全过程控制、检验检测、监测评估等技术研究。

考核指标:完成灾害监测预警、高效防控关键技术与装备研制,解决复杂工业生产场所危险源辨识、事故监测预警、应急响应处置等问题,获得自主知识产权,形成相关技术标准;实现城市基础设施的突发灾害模型构建、风险评估和监测预警,推动在城市大型建筑物、地下管网、文物保护、食品检测、智慧交通、环境安全管理的工程化示范应用。

70.智慧政法关键技术研究与装备研发

研究内容:围绕治安防控、反恐防爆、刑事侦查、网络安全、政法大数据领域,开展社会公共安全风险研判预警、决策指挥与协同处置、案件侦查与打击犯罪、政法跨部门业务智能协同办理等关键技术和装备研发。

考核指标:研制政法、安全等跨部门业务数据安全可信交互技术装备,实现信息深度合成犯罪应对、反电信网络诈骗、物证全息勘验、社区戒毒康复、视频图像智能应用,推动在政法领域推广应用。

(十九)量子科技(联系人:服务保障处丁典识0551-62656990)

71.量子计算

研究内容:加强不同技术路线研究,攻克噪声抑制、长相干快操控等核心问题,解决量子处理器、量子计算操作系统等软硬件关键技术,研制不同物理体系集成上万比特以上的量子处理器和电子学控制系统,加快推进具备纠错能力的可编程通用量子计算机的研制。推动超量融合示范,加快在生物医药、航空航天、金融、电力以及重大科学研究等领域应用。

考核指标:相关技术指标需对标国际最先进水平,项目完成后需达到国际或国内领先。

72.量子通信

研究内容:突破集成量子芯片、高维量子态传输和高维贝尔基测量等关键技术,加快实现可控量子隐形传态、量子密钥共享以及空间到地面的量子隐形传态,实现小时量级的可搬运量子存储器,构建天地一体化的广域量子通信网络。突破量子节点间的量子联接技术,构建多节点量子网络,实现融合量子通信与量子计算的分布式量子信息处理体系。推动量子通信技术与经典信息通信的全面融合,在国防、政务、金融、能源、电信等领域实现商密、普密、核密全方位规模化应用。

考核指标:项目完成后需保持国际领先。

73.量子精密测量

研究内容:加快突破单光子、单原子、单分子、单自旋、准粒子等量子态操控及传感等关键技术。实现高精度光波段原子钟、原子陀螺仪和冷原子干涉重力仪、量子测风和成像激光雷达、基于原子自旋效应的超高灵敏磁强计、痕量原子示踪等量子精密仪器产品化,加快推进在时间基准、惯性导航、高价值目标识别、全球地形测绘、医学检验等领域形成广泛应用。

考核指标:相关技术指标需对标国际最先进水平,项目完成后需达到国际或国内领先。