数字公民意识

数字公民意识是指在网络和数字化社会中,个体应具备的知识、技能和责任感,以尊重和负责任的方式参与数字化活动。数字公民意识不仅包括技术技能,还涉及伦理、法律和社会责任等方面。

定义和重要性

数字公民意识是指个体在数字化环境中应具备的知识、技能和责任感,以尊重和负责任的方式参与数字化活动。它强调个体在网络和数字技术中的应用中应具备的素养和准则,包括隐私保护、数据互通、数字身份认证等。数字公民意识的重要性在于帮助个体在网络空间中安全、有效地进行交流和互动,避免网络暴力和其他不良行为。

核心议题

数字公民的社会承认

社会的普遍承认是形成全社会数字公民意识氛围和文化环境的关键。目前存在一些问题,决策层和社会机构常把数字公民仅视作自然公民的数字化表现或替身,同时数字生活中的人们对自身数字公民身份缺乏充分的感知认同,对自身数字关系、行为及权利义务理解不足。因此,需要全社会力量(包括政府、商业平台、技术公司、社会机构等)重视数字公民的身份和价值,助推社会成员践行使命和责任。

数字公民的数字法治观念

数字法治观念是数字公民意识的文化基础,具体包含以下几个方面:

理性自由观念:数字化生存兼具私人和公共属性,数字空间中的多重人格可能放大人性善恶。数字公民需恪守数字文明底线,形成理性自律的数字人格,自觉守法遵规,抑制网络暴力等不良现象。

数字规则意识:数字公民在与数字政府、数字司法、商业平台及其他数字公民互动时,要有积极的数字权利信念和价值追求,也要有良好的义务意识和守法精神,善于通过数字、法律和技术规则参与公共和社会事务,实现数字监督、权利保护和救济。

数字信用观念:数字生活中每人每天会留下大量数字足迹,这既是数字人格的表现,也是数字社会的信用基础。数字公民需保持可信的数字行为和交往,建立数字信用,促进共享主义数字秩序的形成。

数字公民的伦理精神

数字公民伦理立足于平台、数据和算法产生的数字关系,呈现数字主义公民观,以平衡主义为基础,主要包括以下理念:

民主参与、数字监督和包容共治理念:体现在数字行政、数字司法、商业平台治理过程中。

平衡主义理念:强调数据利用与信息权益保护的平衡。

数字正义理念:致力于维护数字平等和促进数字人权。

数字公民意识的具体表现

隐私保护:了解如何保护个人隐私,避免在网络上泄露敏感信息。

数据互通:理解数据在不同平台和应用中的共享和使用规则,确保数据的安全和合法使用。

数字身份认证:掌握如何创建和管理安全的数字身份,防止身份被盗用。

网络礼仪:在网络交流中遵守基本的礼仪和规范,尊重他人,避免网络暴力。

法律意识:了解相关的法律法规,确保在网络活动中的行为合法合规。

培养数字公民意识的途径和方法

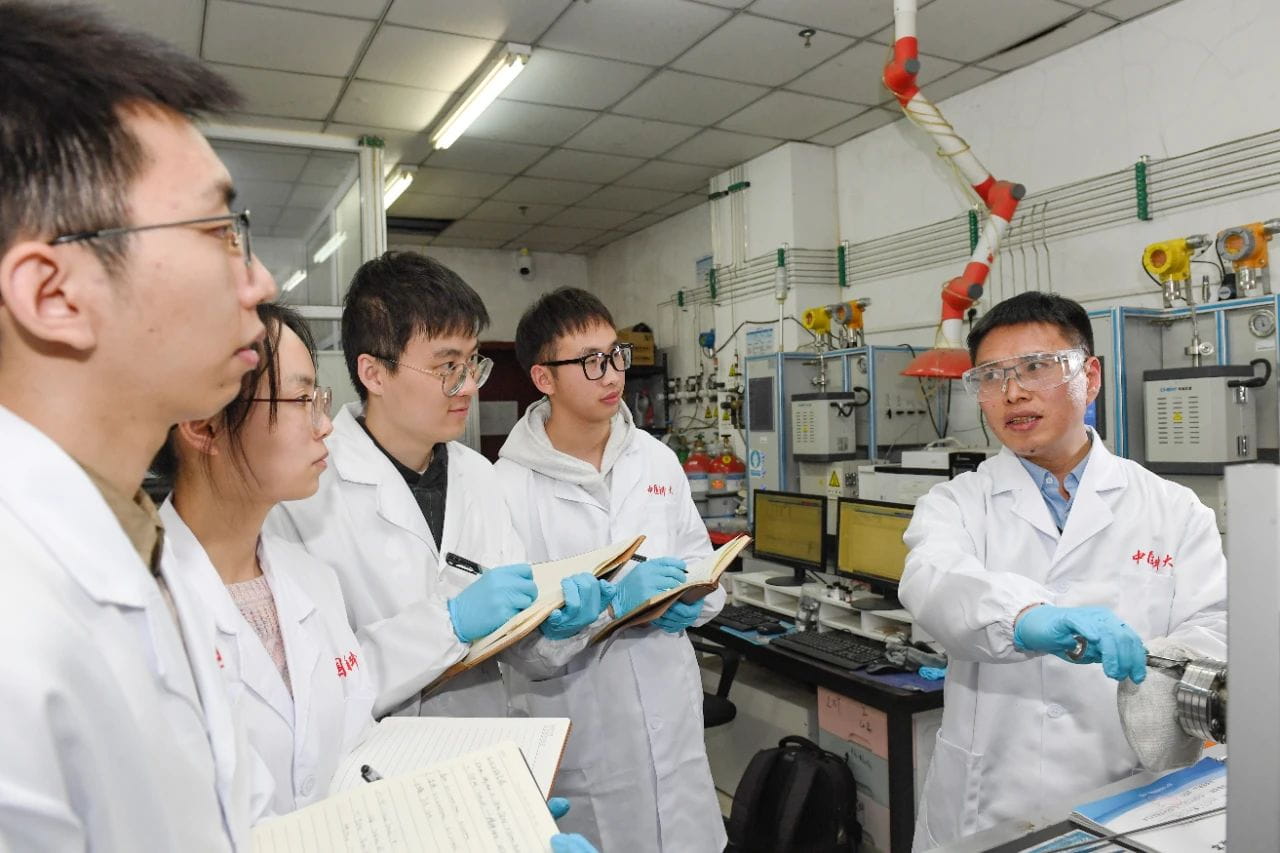

教育:在学校教育中加入数字公民教育内容,帮助学生了解网络礼仪、隐私保护等知识。

实践活动:通过组织数字公民周、竞赛等活动,让学生在实践中学习和应用数字公民知识。

家庭和社会参与:家长和社会各界应共同参与,通过示范和引导,培养孩子的数字公民意识。